Statistiken gelten als Inbegriff von Objektivität. Zahlen lügen nicht – so heißt es zumindest. Doch in Wirklichkeit können Statistiken ebenso manipulierbar sein wie Worte. Hinter jeder Zahl steckt ein Mensch, der entscheidet, was gemessen, wie ausgewertet und wie präsentiert wird. Besonders in einer informationsreichen Gesellschaft wie Deutschland, in der Daten täglich in Nachrichten, Politik und Wirtschaft auftauchen, ist es entscheidend, Statistiken kritisch zu hinterfragen.

Ein Hauptgrund, warum Statistiken in die Irre führen, liegt in der Auswahl der Daten. Schon die Entscheidung, welche Informationen überhaupt erhoben werden, kann das Ergebnis beeinflussen. Wird beispielsweise die Arbeitslosenquote berechnet, hängt das Resultat davon ab, wer als arbeitslos gilt. Personen in Umschulungen oder Teilzeitmaßnahmen zählen oft nicht dazu – die Quote erscheint also niedriger, als sie tatsächlich ist. Diese Art der Definition bestimmt maßgeblich, wie die Realität wahrgenommen wird.

Ein weiterer Faktor ist die Darstellung von Durchschnittswerten. Durchschnittszahlen können leicht einen falschen Eindruck erwecken, weil sie die Verteilung der Werte nicht zeigen. Wenn das durchschnittliche Einkommen in einem deutschen Bundesland beispielsweise bei 3.500 Euro liegt, sagt das nichts darüber aus, wie viele Menschen tatsächlich so viel verdienen. Ein kleiner Anteil sehr wohlhabender Personen kann den Durchschnitt stark nach oben ziehen, während die Mehrheit deutlich weniger erhält. Deshalb ist der Median – der Wert in der Mitte aller Einkommen – oft aussagekräftiger als der Durchschnitt.

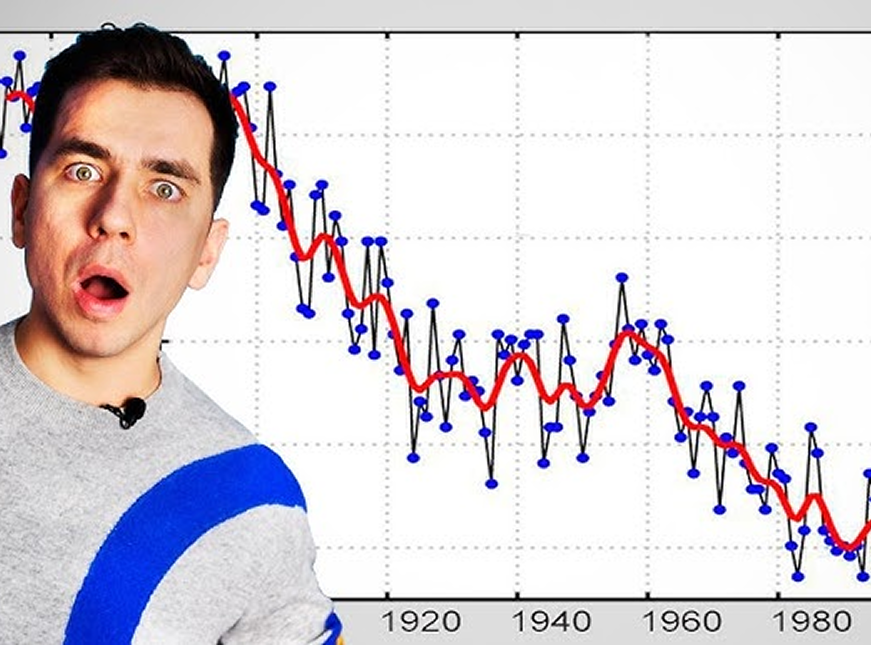

Auch die visuelle Präsentation spielt eine enorme Rolle. Diagramme, Balken oder Kurven können die Wahrnehmung massiv beeinflussen. Wird die Y-Achse eines Diagramms verkürzt oder gestaucht, erscheinen Unterschiede zwischen zwei Werten plötzlich riesig, obwohl sie minimal sind. Ein Balkendiagramm, das bei 90 anstatt bei 0 beginnt, kann eine kleine Veränderung als dramatischen Anstieg darstellen. Diese Art der Manipulation ist subtil, aber äußerst wirksam, weil viele Menschen visuellen Darstellungen mehr vertrauen als Zahlenkolonnen.

Nicht zu unterschätzen ist der Kontext, in dem eine Statistik präsentiert wird. Zahlen ohne Erklärung sind bedeutungslos. Eine Kriminalitätsstatistik kann zum Beispiel einen Anstieg bestimmter Delikte zeigen – doch ohne zu wissen, ob sich die Erfassungsmethoden geändert haben oder ob mehr Anzeigen erstattet wurden, ist keine seriöse Schlussfolgerung möglich. Oft wird genau dieser Kontext weggelassen, um eine bestimmte Botschaft zu unterstützen.

Hinzu kommt das Problem der Korrelation und Kausalität. Nur weil zwei Phänomene gleichzeitig auftreten, bedeutet das nicht, dass eines das andere verursacht. Wenn etwa in Deutschland die Zahl der verkauften E-Bikes und die Anzahl von Stromausfällen gleichzeitig steigen, heißt das nicht, dass E-Bikes Stromausfälle verursachen. Korrelationen können zufällig sein oder von einem dritten, nicht sichtbaren Faktor abhängen. Dennoch werden solche Zusammenhänge in Medien und Werbung häufig fälschlicherweise als Beweise präsentiert.

Ein weiteres Risiko liegt in der Stichprobengröße und -auswahl. Kleine oder nicht repräsentative Stichproben führen leicht zu verzerrten Ergebnissen. Wenn eine Umfrage zur Zufriedenheit mit dem öffentlichen Nahverkehr nur in Großstädten durchgeführt wird, spiegelt sie nicht die Meinung der Landbevölkerung wider. Gerade in der Marktforschung oder politischen Kommunikation werden solche selektiven Datenerhebungen bewusst genutzt, um gewünschte Resultate zu erzielen.