Daten sind das neue Fundament unserer Gesellschaft. Sie bestimmen, welche Nachrichten wir lesen, welche Produkte wir kaufen, wen wir wählen und wie wir die Welt wahrnehmen. In einer Zeit, in der Informationen schneller verarbeitet werden, als wir sie hinterfragen können, haben Daten eine enorme Macht über unser Denken und Handeln. Doch wie genau formen sie die öffentliche Meinung – und warum ist das so gefährlich, wenn wir uns ihrer Wirkung nicht bewusst sind?

Die unsichtbare Architektur der Information

Jede unserer digitalen Handlungen – ein Klick, ein Like, ein Suchbegriff – hinterlässt Spuren. Diese Spuren werden gesammelt, analysiert und zu Profilen verdichtet. Unternehmen und Plattformen nutzen diese Daten, um unser Verhalten vorherzusagen und zu beeinflussen.

Das geschieht nicht nur, um uns passende Werbung zu zeigen. Algorithmen entscheiden auch, welche Nachrichten in unseren Feeds erscheinen, welche Videos empfohlen werden und welche Themen als „wichtig“ gelten. Dadurch entsteht eine unsichtbare Architektur, die unsere Wahrnehmung der Realität strukturiert. Wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern die Version, die uns auf Basis unserer Daten präsentiert wird.

Filterblasen und Bestätigungsmechanismen

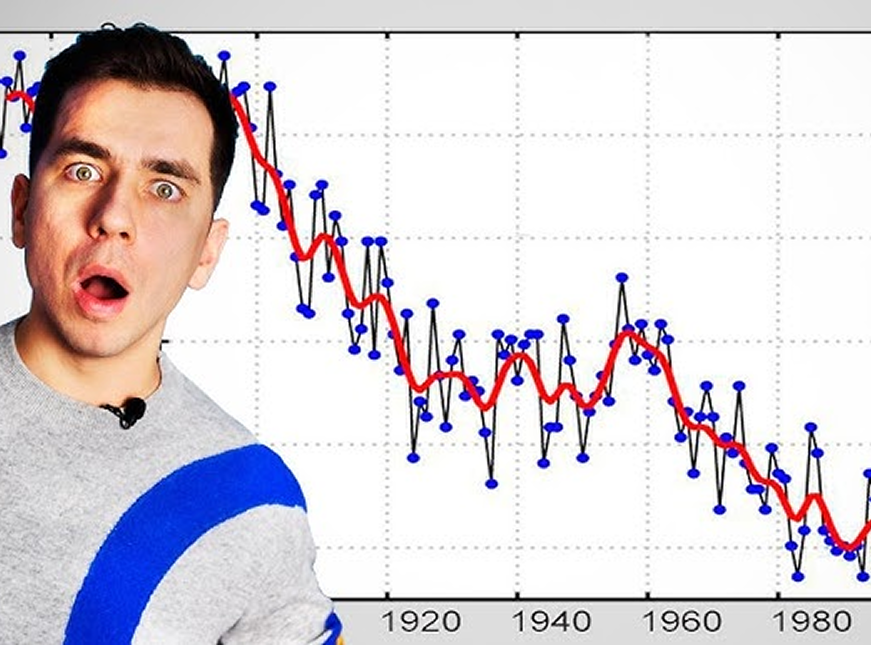

Einer der bekanntesten Effekte dieser Datenlenkung ist die sogenannte Filterblase. Sie entsteht, wenn Algorithmen uns vor allem Inhalte zeigen, die zu unseren bisherigen Ansichten passen. Auf diese Weise werden wir in unserem Denken bestätigt – und selten mit gegensätzlichen Perspektiven konfrontiert.

In Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, führt das dazu, dass gesellschaftliche Gruppen zunehmend unterschiedliche Realitäten erleben. Diskussionen über Politik, Umwelt oder Wirtschaft verlaufen dann nicht mehr auf Basis gemeinsamer Fakten, sondern innerhalb getrennter Wahrnehmungsräume. Daten verstärken Meinungen, anstatt sie zu hinterfragen.

Die Macht der Personalisierung

Je präziser Daten über uns gesammelt werden, desto gezielter kann Kommunikation auf uns zugeschnitten werden. Diese Personalisierung reicht weit über Werbung hinaus. Politische Kampagnen, Bewegungen oder Medienhäuser nutzen datenbasierte Analysen, um Botschaften zu formulieren, die genau unsere Emotionen ansprechen.

Ein Beispiel: Zwei Menschen können denselben politischen Kandidaten unterstützen, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen – weil sie jeweils individuell zugeschnittene Informationen erhalten. Das führt zu einer Spaltung der Wahrnehmung: Jeder glaubt, er entscheide frei, während seine Meinung längst algorithmisch verstärkt wurde.

Daten und Emotionen

Menschen reagieren stärker auf Emotionen als auf Fakten. Das wissen Datenanalysten sehr genau. Die Kombination aus Verhaltensdaten und psychologischen Mustern ermöglicht es, Emotionen gezielt zu aktivieren – etwa durch bestimmte Wörter, Bilder oder Tonlagen.

Wenn eine Nachricht Wut oder Angst auslöst, verbreitet sie sich schneller. Diese Dynamik wird durch Plattformen belohnt, da Emotionen mehr Interaktionen und damit mehr Daten erzeugen. So entsteht ein Kreislauf: Emotionale Inhalte dominieren den Diskurs, während sachliche Analysen untergehen.

Das Resultat: öffentliche Meinung wird nicht durch Argumente geformt, sondern durch die Häufigkeit und Intensität emotionaler Reize.